(톱스타뉴스 이창규 기자) “얼마 전 주임이 됐답니다. 그 동안의 노력을 인정을 받은 것 같아 행복합니다”라고 한 노인이 말한다.

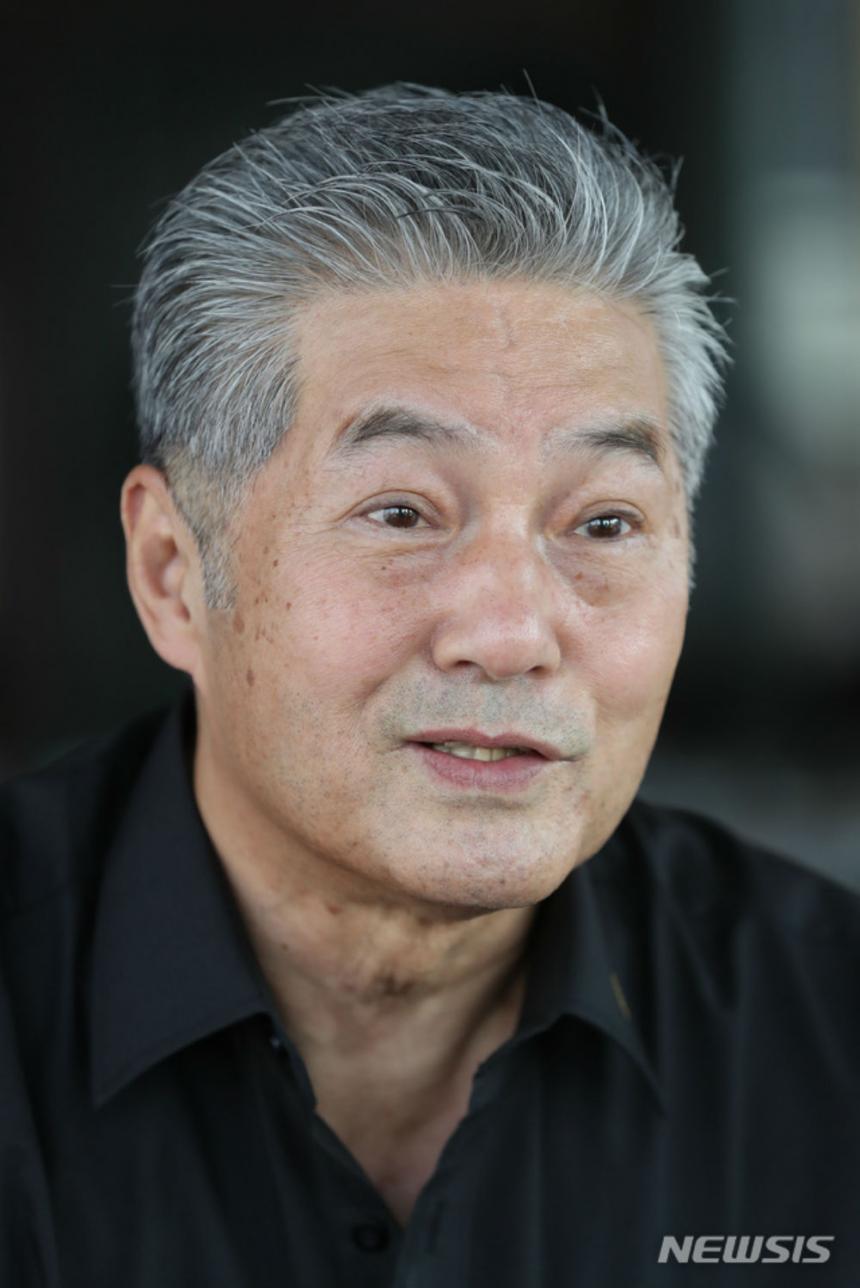

이렇게 말하며 빙그레 웃음을 짓는 은발의 노인. 40대만 돼도 길에서 스쳐 지나면 ‘저 분 아는데···’, ‘어디서 봤는데’하며 뒤돌아보게 될만큼 낯이 익다.

올블랙으로 상하의를 맞춰 입었으나 과거 자주 입던 턱시도와 보타이 차림이 아닌 유니폼이다. 그것도 왼쪽 가슴에 ‘HAHN J H’와 ‘HOTEL DOUBLE A’라고 쓰인 자주색 명찰이 달려 있다.

일하는 곳은 여전히 ‘충무로’지만, 과거 그가 청춘을 바치며 대중을 열광시킨 그곳이 아니다. 서울 중구 남학동 호텔더블에이 14층 스카이라운지 ‘어 뷰 테라스’다. 그는 이곳에서 이제 ‘주임 한정환’이다. 예명으로 그를 인식하는 사람은 점점 줄어간다.

1970~80년대를 풍미한 은막의 스타, 1990년대 에로영화 ‘젖소부인’ 시리즈 제작자 한지일(71)이다. 그는 최근 문을 연 이 레스토랑에서 주간조 웨이터로 일하고 있다.

1997년 IMF 외환위기에 직격탄을 맞은 뒤 그때까지 일군 모든 것을 잃은 그는 국내에서 재기를 모색하다가 실패한 뒤 2003년 홀연히 미국 로스앤젤레스(LA)로 떠났다.

부자는 망해도 3대가 먹고 산다는데, 100억 자산을 모았던 그는 그렇지 못했다. 기반도 제대로 갖추지 못한 채 타향으로 간 그는 밑바닥을 전전해야 했다.

힘들지만 LA 생활에 조금씩 적응해가던 그는 그곳에 뿌리를 내리려고 했다. 쉽지 않았지만 버텨내며 2010년에는 LA 어바인의 마트에서 제너럴 매니저까지 올라갔다.

그러나 오너가 아닌 한 영원할 수는 없는 법이었다.

이때부터 다시 그의 앞에는 가시밭길이 펼쳐졌다. 이때쯤 한국의 TV가 미국에서 고생하는 그의 소식을 방송했다. 그러나 그에게 도움은커녕 치명타가 됐다. 많은 한인들이 그를 알아봤다.

추락한 자신의 모습이 부끄러웠던 그는 비교적 한인이 적은 시카고로 향했다.

“미국에서 안 해본 일이 없어요. 마트 박스 포장, 운전기사, 호두과자 굽는 일, 장돌뱅이 등 무려 27가지 일을 했죠. 어떻게 하든 먹고는 살아야 했으니까요”

미국에서 한계를 절감한 그는 12년 현지 생활을 마감하고 베트남으로 향했다. 새로운 ‘기회의 땅’에서 새로운 도전을 하기 위해서였다.

그러나 그곳에서 나이가 들수록 재산이 많아야 한다는 사실을 다시금 절감한 그는 지난해 10월 제 22회 부산국제영화제의 ‘신성일 회고전’ 초청을 계기로 오랫만에 귀국했다.

베트남으로 돌아가려던 그를 영화계 선배·동료들이 만류해 한국에 머물게 됐다.

하지만 연예계로 복귀할 수는 없었다. 역시 20년 가까운 공백이 문제였다. 그 사이 한국 영화계 패러다임은 180도 달라졌다. 대기업들이 배급을 사실상 독점하고, 대형 멀티플렉스가 극장가를 장악했다. 그와 친한 제작자와 감독은 이미 뒷전으로 밀려나 있었다.

일자리를 찾던 그는 결국 미국에서 늘 해보고 싶던 일에 도전하게 됐다. 바로 호텔리어다. 마침 대규모 리노베이션을 마치고 오픈을 준비 중인 호텔 더블에이 채용 소식을 접했고, “경력은 없고 능력은 부족하지만 열정과 성실함으로 해보겠다”는 다짐으로 응시했다.

입사 원서를 낼 때 한지일이라는 예명과 배우 경력, 한시네마타운 대표 경력 등은 숨겼다. 어르신 일자리 나누기 정책에 부응한 호텔 측 배려로 그는 4개월 반 전에 수습사원이 됐다.

아버지뻘과 일하는 것은 젊은 직원들에게 다소 부담일 수 있다. 한지일도 잘 안다. “노인 티를 내지 않으려고 늘 앞장 서서 일하려고 합니다. 솔선수범해야죠. 나이 대접을 받겠다는 생각은 전혀 없어요. 어차피 제가 가장 말단사원이니까요”

홀 서빙을 하고 있지만, 주방 일에도 관심을 가지고 있다. 하지만 정말 호텔에서 해보고 싶은 것은 도어맨이다.

“입구에서 오는 손님을 맨처음 반갑게 맞이하고, 가는 손님을 정중히 배웅하는 일을 해보고 싶어지더라고요. 호텔의 얼굴이 되는 것이죠. 물론 지금 하는 웨이터 일을 제가 정말 잘한다고 회사가 인정하면 그런 기회를 주겠죠? 그 꿈을 위해서라도 지금 일에 최선을 다하려고 합니다”

4일 개막한 제 23회 부산영화제에 가지 못하는 것도 지금 하는 일에 충실하기 위해서다.

“가고 싶지요. 하지만 제 직업은 배우도, 제작자도 아닌 웨이터이니 여기 있어야죠. 미국에서 살 때도, 베트남에서 지낼 때도 늘 한국 영화가 잘 되기를 바라온 저입니다. 비록 가지 못해도 한국 영화를 사랑하는 마음 만은 반드시 전해지리라는 것을 잘 알고 있습니다”

영화나 TV 복귀의 꿈은 이제는 없는 것일까. 그는 고개를 가로 젓는다.

“처음 귀국해서는 바로 복귀하고 싶었죠. 하지만 요즘은 연락이 와도 아직 때가 아니라고 생각해 일단 고사하고 있어요. 지금 하는 일이 힘들지만 보람차고 재미있어서인지도 모르겠네요”

그는 데뷔 초인 1971년 시작해 스타로 지낼 때는 물론 IMF사태로 빈털터리가 됐을 때도, 미국에서 온갖 고생을 할 때도 결코 멈추지 않은, 아니 멈출 수 없었던 봉사활동에 시간을 할애할 생각이다.

자신의 취업 경험을 토대로 노인 근로 문제에도 목소리를 내고자 한다. 미국에서 최진실(1968~2008) 등 후배 배우들의 비보를 접하면서 자임한 ‘자살 예방 전도사’로서도 계속 활동할 계획이다.

기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.

기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.  모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

1일 투표권 3개 받기

1일 투표권 3개 받기