지난해 노벨문학상 받은 포세의 최신작

막다른 길에서 헤매다 신비의 존재들과 조우하는 이야기

(톱스타뉴스 편집팀 기자) 어느 초겨울 저녁, 삶이 지루해 무작정 차를 몰고 나간 '나'는 차 바퀴가 구렁텅이에 빠지면서 깊은 숲속에 고립되고 만다.

눈이 쌓이는 가운데 인적이 끊긴 외딴 숲에서 오도 가도 못하게 된 그는 점점 커지는 두려움에 직면하고, 절박한 마음에 도움을 요청하러 나갔다가 더 깊은 숲속으로 들어서게 된다.

고립감 속에 피로와 추위, 배고픔에 방황하던 그는 돌연 신비로운 존재들과 마주치는데. 이들은 대체 누구일까. '나'는 과연 이 숲을 빠져나갈 수 있을 것인가.

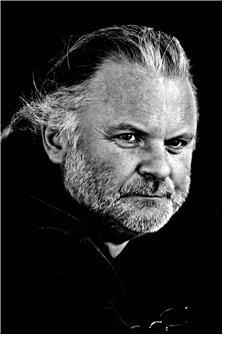

소설 '샤이닝'은 지난해 노벨문학상을 받은 노르웨이의 극작가이자 소설가인 욘 포세의 작품이다. 작년 노벨문학상을 받은 이후 발표된 작가의 최신작이다.

포세는 자신의 트레이드마크와도 같은 절제된 단문과 명료한 묘사, 음악적인 리듬이 느껴지는 시적인 문체로 막다른 길에 직면한 한 인간의 내면을 차갑고도 선연하게 그려냈다.

80쪽 남짓 짤막한 분량의 소설 전반에 흐르는 주된 느낌은 정적, 고요, 침묵이다.

"나는 제자리에 서서 침묵에 귀를 기울인다. 마치 침묵이 내게 말을 거는 것 같다. 하지만 침묵이 말을 거는 일은 있을 수 없다. 아니, 어떤 면에서 보자면 침묵도 말을 할 수 있다. 그리고 그 침묵에서 들리는 목소리, 그것은 누구의 목소리인가."(49쪽)

"사방이 완전히 고요해졌으면 좋겠다, 나는 고요함의 소리를 듣고 싶다. 침묵 속에서는 신의 목소리도 들을 수 있기 때문이다."(59쪽)

반복적으로 곱씹는 생각을 리듬감 있는 단문으로 포착하는 등 포세의 문체적 특징은 여전하다. 털어내도 털어내도 자꾸만 떠오르는 화자의 생각들은 독자들에게 마치 최면을 거는 듯한 기분을 선사하고, 신비로운 존재들과 하는 툭툭 끊어지듯 이어지는 대화는 선문답처럼 읽히기도 한다.

무엇보다도 강렬하게 와닿는 것은 화자가 마주치는 신비의 존재들이다.

"목소리가 다시 외친다: 거기 가만히 서 있지만 말고 뭐라도 해봐, 넌 거기 그렇게 가만히 서 있으면 안 돼, 무엇이든 하란 말이야―"(52쪽)

이 작품이 '죽음'에 대해 성찰하는 종교적이고 철학적인 소설이라는 것을 생각하면, 신비의 존재들이 화자에게 던지는 '가만히 있지 말라'는 말에선 세월호 참사의 아픈 기억이 떠오르기도 한다.

소설은 짧고 단순하지만 강렬하고, 책장을 덮고도 희게 빛나는 잔상이 오래도록 남는다.

주인공의 독백으로 이뤄진 짧은 연극 한 편을 본 느낌도 든다. 이 작품은 이미 희곡으로 각색돼 지난해 봄 노르웨이 베르겐에서 '검은 숲속에서'라는 제목으로 무대에 올랐다고 한다.

한국어판에는 포세의 노벨문학상 수상 기념 연설 '침묵의 언어'도 부록으로 수록됐다.

문학동네. 손화수 옮김. 120쪽.

기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.

기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.  모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

1일 투표권 3개 받기

1일 투표권 3개 받기