(톱스타뉴스 편집팀 기자) "전 지금 이 나이가 돼서 데뷔하게 된 게 좋아요. 다행스럽달까요."

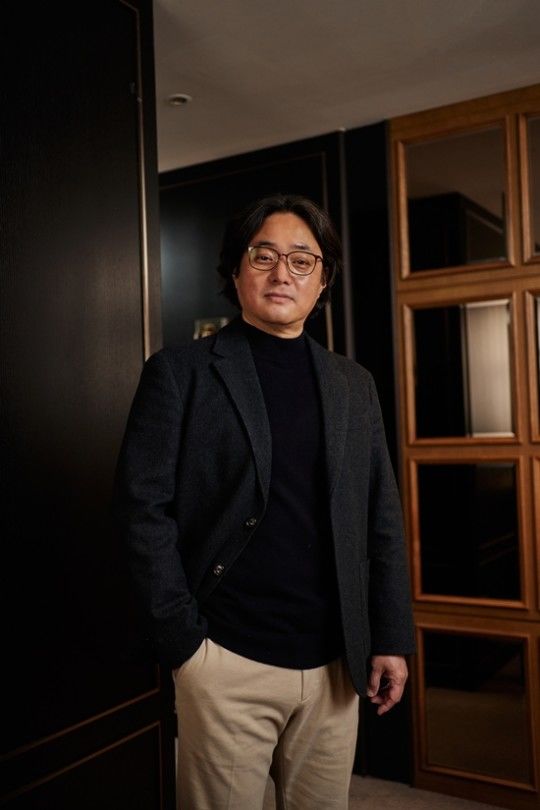

영화 '도그데이즈'(2월7일 공개)로 영화감독이 된 김덕민(51) 감독은 1973년생이다. 영화감독이라는 직업 특성상 첫 출발에 적당한 나이라는 게 정해져 있는 건 아니지만, 분야를 막론하고 데뷔를 50대에 한다는 건 이례적이다. 김 감독은 2003년에 본격적으로 영화계에 뛰어들었고, 그가 참여한 첫 번째 영화가 세상에 나온 게 2004년이었다. 그는 영화감독이 되는 데 20년이 걸렸다. 그는 "처음 일을 시작할 땐 세 작품 정도 스태프로 참여하고 나면 입봉 할 수 있을 줄 알았다"고 말하며 웃었다.

2007년에 나온 영화 '브라보 마이 라이프'를 끝내고 나자 이미 30대 중반이었다. 그가 생각했던 세 개 작품을 마친 뒤였다. 하지만 기회는 오지 않았다. 2011년 '로맨틱 헤븐'에 참여하고 나서부터는 조감독으로 참여할 수 있는 작품도 없었다. 면접을 볼 때마다 떨어졌다. 다들 감독보다 나이 많은 조감독을 원하지 않았다. 이후 2016년 '인천상륙작전' 조연출로 복귀하기 전까지 그는 영화 현장에 없었다.

"버텼습니다. 할 수 있는 게 시나리오 쓰는 것밖에 없으니까, 아르바이트 하면서 계속 시나리오만 쓴 거죠. 지금 생각해보면 말도 안 되는 추리물·액션물 같은 걸 썼어요. 제 시나리오를 받아주는 곳이 없더라고요."

김 감독은 캠퍼스 커플이던 여자친구와 결혼했고, 2003년엔 아들이 태어났다. 벌이가 일정하지 않아 아내 수입에 의존해야 했다. 포기할까도 생각했지만, 영화에 대한 꿈을 버릴 순 없었다. 다행스럽게도 아내는 남편의 꿈을 지지했다. 그렇게 버티고 버티다가 기회가 왔다. 우연찮게 윤제균 감독의 JK필름에서 일할 기회를 얻었다. 과거 함께 일했던 후배가 중간 다리 역할을 해줬고, JK필름에서 '그것만이 내 세상'(2018) '영웅'(2022)의 조연출로 또 한 번 일할 수 있었다.

"'영웅' 촬영이 4회차 남았을 때였어요. 크리스마스 이브에 윤 감독님과 함께 밥을 먹는데, 제가 '도그데이즈'라는 작품으로 연출 데뷔를 했으면 좋겠다고 하시더라고요. 그때 기분은 뭐라고 말로 설명할 수가 없어요. 지난 세월을 보상 받는 느낌이었습니다. 가족들 반응이요? 계속 저를 우쭈쭈 해줬죠.(웃음) 그러면서도 정말 데뷔하는 게 맞냐고 반신반의 했습니다. 촬영을 하고 있을 때도 아내와 아들이 잘하고 있는 게 맞냐고 잔소리를 했어요.(웃음)"

영화감독이 되기까지 오랜 시간을 버티고 또 버티면서 김 감독은 조금씩 나은 사람이 됐다고 했다. 물론 그는 "그렇다고 제가 완성된, 아주 성숙한 인성을 갖게 됐다는 얘기는 아니다"는 말을 덧붙였다. 어떤 계기가 있어서 변한 게 아니라 아내의 지속적인 잔소리가 크게 작용했다는 게 김 감독의 얘기였다.

"절 인간 만들어주려고 잔소리를 해준 거죠.(웃음) 그 덕분에 제가 많이 변했어요. 아내와 전 정말 달라요. 가령 책을 읽는다고 하면 전 추리소설 같은 것만 읽는 사람이었어요. 아내는 인문학 책도 읽고 사회과학 책도 읽고 뇌 과학 책도 읽고 우주에 관한 책도 읽어요. 아내는 제게 그런 넓은 시각을 공유해줬습니다. 그 덕분에 좀 더 나은이 어른이 되기 위해 한 발 짝 씩 나아갈 수 있었어요."

첫 영화 공개를 앞두고 설렘과 걱정이 하루에도 몇 번 씩 교차해 잠을 못자기도 한다고 말한 김 감독은 그래도 행복한 시간을 보내고 있다고 했다. 그러면서 아들 이야기를 꺼냈다. 인터뷰가 있기 며칠 전 시사회를 찾은 아들이 해준 말이 아직도 마음에 남아 있다는 얘기였다. "시사회에 아들과 아들 친구 몇 명이 왔어요. 영화 끝나고 전 관계자들과 잠깐 대화를 하고 있었는데, 아들이 슬쩍 다가와서 이렇게 말하더라고요. '아빠, 이렇게 퀄리티가 좋을지 몰랐어'라고요. 그 말을 들었을 때 그 행복은 뭐라 다 말할 수가 없었어요."

김 감독은 앞으로 어떤 감독이 되고 싶으냐는 말에 "생계형 감독이 되고 싶다"고 했다. 앞으로도 영화 연출로 밥벌이를 하고 싶다는 말을 돌려 말한 것이었다. 그는 이렇게 농담을 던지며 자신이 만들고 싶은 영화 현장에 관해서는 자못 진지한 얘기를 했다.

"윤제균 감독님께 배운 게 있어요. 윤 감독님은 현장에서 다른 스태프를 기다릴 줄 아는 분이세요. 제가 오랜 시간 조연출 하면서 느낀 게 감독이 조금만 기다려주면 더 나은 결과물을 만들 수 있다는 거였어요. 현장에 모인 모든 사람이 좋은 영화를 만들기 위해 애쓰는 사람들이니까요. 윤 감독님이 딱 그런 분이죠. 저도 기다릴 줄 아는 감독이 되고 싶어요. 그래서 영화를 만드는 게 행복한 현장이 되기를 바랍니다."

* 이 기사는 제휴통신사 뉴시스의 기사로 본지의 취재/편집 방향과 다를 수 있습니다.

* 이 기사에 관한 반론은 반론요청을 이용해 주세요. [반론요청]

톱스타뉴스에서는 팬들의 마음을 기사로 대신 전해주는 'F레터(팬레터)' 사연을 받고 있습니다.

스타의 비전을 함께 공유하면서 비상하고 있는 스타의 '소울메이트'인 팬들의 진심과 그들의 감성, 그리고 시선을 담고자 'F레터'를 기획했습니다.

F레터 속에는 아픔도 있고, 슬픔도 있고, 희망과 행복도 있지만 공통분모는 '다들 나와 비슷하구나'에서 오는 정서적 위로가 가장 큰 가치라고 생각하기에 보다 많은 팬들의 마음이 많은 대중들에게 전달될 수 있을 것으로 기대됩니다.

'F레터'는 아티스트의 철학적 선율이 담긴 스토리를 직∙간접적으로 경험한 팬들이 '스타를 접한 당시의 감정과 감성의 편린'으로 인해 자신의 삶을 더욱 풍요롭게 만들었던 '순간의 감동과 추억, 그리고 그 감성'을 여러 독자에게 소개하고 공유하고 있습니다. 팬들의 관점에서 본 '나의 최애에 대한 이야기, 팬카페에 올려진 감동적인 글, 내가 그에게 빠진 이유, 내 인생의 최애 곡, 내 마음을 흔든 결정적 장면, 내 마음을 훔쳐갔던 그 시기-그 시절, 나만의 플레이리스트, 내가 스타를 사랑하게 된 이유' 등의 팬 글들을 'F레터'로 보도하고 있다. 자세한 'F레터'는 공지를 통해 확인할 수 있습니다.

팬들의 마음을 기사로 대신 전해주는 'F레터(팬레터라는 의미)'에 많은 제보와 관심 부탁드립니다.

<저작권자 © 톱스타뉴스 무단전재 및 재배포 금지> 2024/02/04 06:09 송고 | reporter@topstarnews.co.kr

기자의 보도 내용에 비판은 수용하며, 반론권을 보장합니다. 그러나 폭력적인 욕설이나 협박에 대해서는 합의 없는 형사 처벌을 추진하므로 유의하시기 바랍니다. 또한 톱스타뉴스의 모든 콘텐츠(영상, 기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받습니다. 무단 전재, 복사, 배포, 유튜브 영상 제작을 금합니다. 발견 즉시 민형사상 제소합니다.

기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.

기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.  모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

1일 투표권 3개 받기

1일 투표권 3개 받기